このページは動画のみで構成されています。ファイル形式はMPEGです。各ファイルは2〜3MBの容量をもっています。従って 電送速度の遅いPCでは相当な時間がかかる可能性もありますのでご了承下さい。 This page includes many MPEG files. A MPEG file has about 2-3 mega bytes volume. PLease patient. Thank you.

縄文時代は基本的には狩猟・採集生活である。原野に動物を追い、河川に網を張り、海原に丸木船を漕ぎだした。木の実を採 集し土器に蓄えて冬季に備えた。住居は岩陰や洞窟の生活もあったが、大多数は地面に穴を開け、柱を立てて上部を草の穂で 覆い雨露をしのいだものと考えられる。縄文時代の1万年という長い年月も、後半に入ると収穫物を貯蔵するために高床式建 物を建てたり様々な設備を備えた集落を営み、集団生活をおくるようになる。やがて来る稲作、金属器の時代を迎えるための 揺籃期でもあった。 漁獲 漁獲のため釣り針のいろいろ その釣り針を製作する 漁に出る モリも活躍した 縄文時代の食物 春・夏・秋・冬の食べ物 木の実をほぐす 縄文クッキーを作る そのクッキーを焼く 住居と衣類 竪穴式住居 とその内部 三内丸山の高床式建物 衣類(男性) 同衣類(女性) 縄文時代の人々を守る・飾る 亀が岡文化の遮光式土偶 縄文時代の代表的な装身具

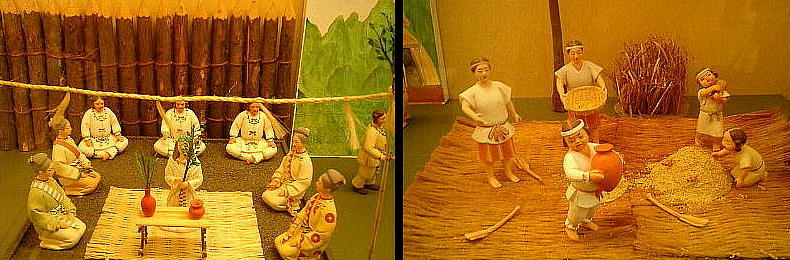

周知のごとく、弥生時代の特徴は稲作の普及と金属器の使用である。渡来した人々が大陸・半島からの新しい技術を伝えて、 クリや木の実の栽培から、稲作を中心とした本格的な農耕社会へ移行すると、人々の生活も変化していく。 散発的だった集落も、大人数での作業を必要とする稲作が定着すると、次第に農村(ムラ)を形成していくようになり、人々 は山野から稲作に適した低地の湿地帯にすむようになる。養蚕の技術は絹織物を生みだし、大量に収穫された稲は、高い床を 持った建物に保管され集団で管理された。豚や犬も食料として飼われ、海産物を捕獲するための道具も進化を遂げていった。 集落の発展と冨の蓄積はやがて争いを生み、覇者が次第に周辺のムラを吸収していって、小規模なクニを形成する。クニ同士 は争い、時には融合して発展し、やがて「邪馬台国」が登場する。 稲作の普及 ジオラマ1 ジオラマ2 ジオラマ3 ジオラマ4 ジオラマ5 稲作の発展で進化した生活品 土器・道具 石器から金属器へ 木工具・農具 耕作の様子 木製農具を用いた畑作 同じく種まき作業

機織りの技術 糸を紡ぐ 機を織る できあがった衣服(男性) 同(女性) そして卑弥呼が着ていた衣装(想像復元) 染色は未発達とするもの 染色を用いた卑弥呼の衣装 しかし一般の人々の生活はまだ竪穴式住居だった 住居内部 ある日の夕餉の様子 吉野ヶ里遺跡 1 2 3 4 5 出土品(ガラス管・貝環) 同(繊維片・紡錘石 弥生時代の日本において、様々なクニグニが乱立して争いを繰り返していた事は「後漢書」「魏志倭人伝」等々に記載がある。 「邪馬台国」がこれらの争いに勝利して、最終的に倭国をまとめ大和朝廷に発展したのか、或いはそうではないのか、今の所 は定かではない。 しかしこの時代の稲作や農耕技術、金属器の使用などが、旧石器から縄文に渡っての長い長い人類としての揺籃期を一気に革 新へ導いたことは紛れもない事実であるし、この時の民族の末裔達が今の日本民族の大半を構成している事もまた事実である。 文献には、その後の古墳時代のことを記録したものが全くなく、その為日本史上では「謎の4世紀」などと呼ばれているが、 私はこの時期に日本国家の基礎は固まったと考えている。「邪馬台国」も「狗奴国」も、魏志倭人伝に出現するその他の多く のクニグニも、おそらくは騎馬技術を携えて渡来してきた新しい渡来人達によって滅亡させられたか、或いは支配されて、中 央集権国家への道を進んでいったに違いない。しかし支配者層は入れ替わっても、それを支えていた農耕技術、生活技術はそ の後も日本の基盤となり、それを担っていた多くの弥生人達もまた、しっかりと日本列島に根を下ろして今日まで生き抜いて 来たのである。

<謝辞> ここで使用している動画は全て、「独立行政法人 情報処理推進機構:IPA(Information-technology Promotion Agency)」 がそのWEB「教育用画像素材集」で公開しているものを、縄文・弥生時代のみ取り上げて二次的利用しているものです。従 って、後段にあるように、その著作権・使用権限等はIPAにあります。「邪馬台国大研究」の視覚的イメージをより高めて 頂く効果を期待してここに再録しました。「独立行政法人 情報処理推進機構」に謝意を表します。 出典:IPA「教育用画像素材集サイト」 http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/本サイトの本画像等その他の情報・コンテンツ(肖像を含む)は著作権法その他の法令により保護されており、IPAが著作権その他の権利 又は利用権限を保有しております。Copyright(c)nformation-technologyPromotion Agency, Japan. All rights reserved 200 (*)冒頭の縄文時代のタイトルに使用している絵は、縄文時代として使用するには誤りです。現在、縄文・弥生時代の日本列島に馬が いた事は確認されていません。イメージとして使用しています。

邪馬台国大研究・ホームページ / 古代史動画館 / himiko@zeus.eonet.ne.jp