Sound: A Taste of HONEY

Sound: A Taste of HONEY

京都国立博物館

京都国立博物館京都博物館新館探訪記

1998.Feb.

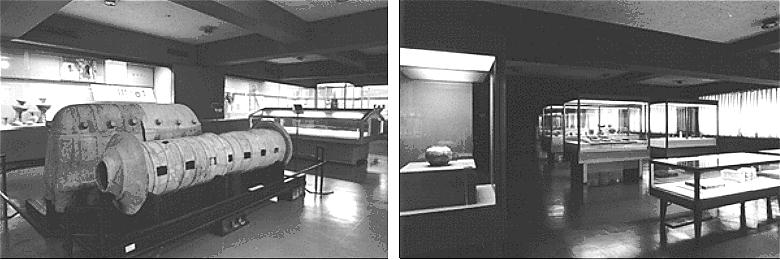

本館は現在改築中である。

展示物は全て常設展も特別展も新館で行われている。

ロダンの後ろが本館である。

右下の写真は、博物館の入り口をすぐ前の

三十三間堂から見たもの。左は新館である。

京都は華やかである。町に動きがあり、いにしへさえもがどことなく華やいでいる。京都タワーや、めちゃめちゃ近代的 デザインの京都駅を建てたりするこの町のパワーが、色褪せた歴史を現代に蘇らせているのだろう。奈良と違って、ここは 現代が過去と隔離されていない。近代的なビルやタワーが建っても、この町は相変わらず平安京なのに違いない。 そんな町の博物館は、三十三間堂の真向かいにある。本館は改装中なので新館で常設展を開催している。この博物館の特色 は、いかにも京都らしく陶器が多い事である。古九谷や清水がここぞとばかりに並んでいる。

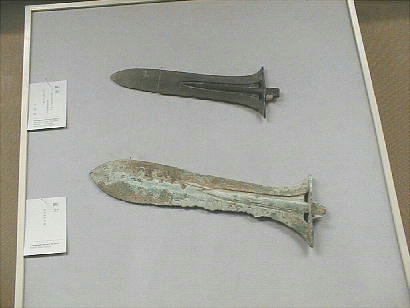

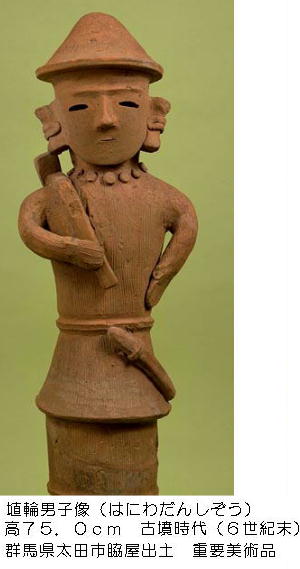

旧石器時代の石器から古墳時代までの、日本各地から出土した遺物が展示されている。縄文時代を代表する各地域の土器、 弥生時代の朝鮮半島から伝えられた、銅剣、銅鉾、銅鐸などの青銅製品、古墳の副葬品などが展示されており、発掘状況な どに関連する写真もある。

旧石器と石具。石棒などの中には、何に用いられたものか不明なものがあり、一括して祭祀具と解説される事が多い。

縄文時代の火炎土器。

青森県亀ケ岡遺跡出土の遮光式土偶(上左)と、古墳の埋葬に用いられた陶棺(上右)。

銅か(上左)と銅矛。いずれも西日本の弥生時代を中心に出土するが、「銅か」は秦の始皇帝の兵隊達も用いていた。

上左は方格規矩鏡。(ほうかくきくきょう)

陶磁器・仏教関係・その他

インドで成立した仏教は、中央アジアや東南アジアを経由して中国に入り、やがて朝鮮半島を通って日本にもたらされた。 仏教は東進にしたがって、中国・インド・パキスタンといったアジア各地の固有の信仰と融合しながら、国際色豊かな美術 を生み出した。中国の彫刻は、石・金属・木・塑土・乾漆など、さまざまな材質がみられるが、とりわけ石による造像が盛 んであった。

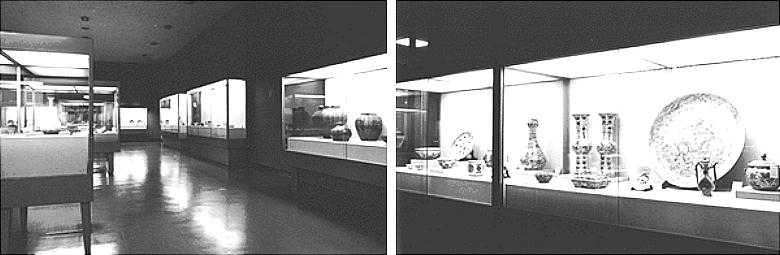

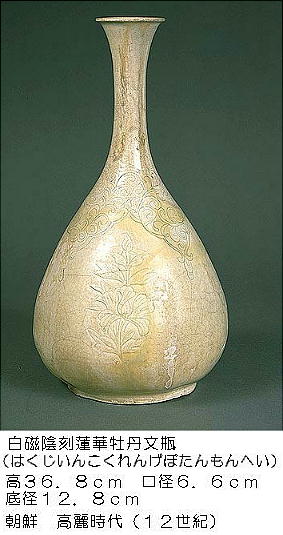

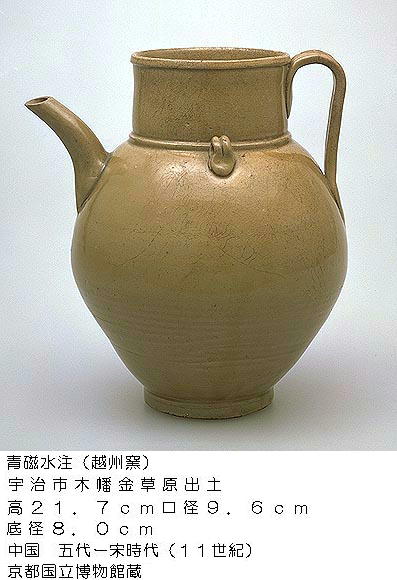

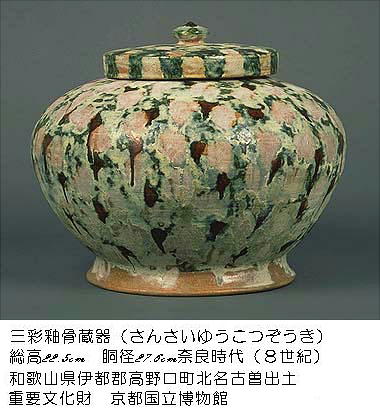

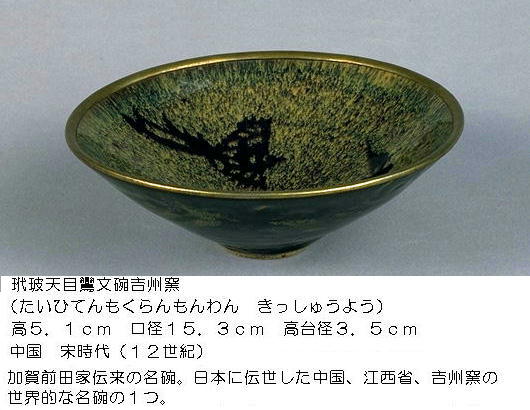

中国大陸や朝鮮半島で作られた陶磁器。中国の陶磁器は、先史時代の彩陶を初めとし、殷・周、戦国、漢、六朝、隋・唐時 代に及ぶ器物や、墳墓に納められた明器類がある。なかでも漢代の緑釉の鴨池、六朝の武人俑、唐代の狗を抱いた加彩婦女 俑、三彩で白・黒1対の三彩馬などは、優れた美術品でもある。宋代以降、中国陶芸は著しく発展し、青磁、白磁、黒磁 (天目釉)や磁州窯系の作品と多彩な展開をみせている。

日本の陶磁器が地域別・窯の系統別に並べてある。日本で最初に作られた陶器、須恵器や灰釉陶器、瀬戸窯の作品等が展示 されている。須恵器の系統を汲む焼き締めの壷・甕・擂鉢など常滑や渥美、備前や信楽、丹波や越前などの窯の作品もある。 そして近世の茶の湯の陶器、初期伊万里様式、柿右衛門様式、古伊万里様式、鍋島様式、古九谷様式などの作品もある。

京都国立博物館は、京都東山の山麓にある。このあたりは、平安末期に平家の六波羅探題があり、桃山時代には豊臣秀吉の 方広寺大仏殿や豊国廟があった所だ。南隣には、平家が後白河天皇に寄進した三十三間堂(蓮華王院本堂)があり、後白河 天皇の御陵、「法住寺陵(ほうじゅうじのみささぎ)」もその裏側にある。 京都国立博物館の開館は明治30年(1897)である。当時は「帝国京都博物館」とよばれたが、明治33年(1900)に「京 都帝室博物館」と改称され、その後、大正13年(1924)に京都市に下賜されて「恩賜京都博物館」と改称され、さらに昭 和27年(1952)に再び国に移管されて「京都国立博物館」となり今日に至っている。最近この博物館は、新しい試みとし て「スターウォーズ展」と銘打って、映画「スターウォーズ」で使われた各種模型や映画資料を特別展で展示し、多くの若 者層を集めた。博物館のおもしろい試みとして、或いは若者文化への迎合と賛否両論を呼んだ。(2003.10.1) 京都国立博物館 住 所 : 〒605-0931 京都府京都市東山区茶屋町527 TEL 075-525-2473(テレホンサービス) 開館時間: 9:30〜17:00(入館は16:30まで 観覧料金: 一般 420円 大学・高校 130円 休館日 : 月曜日(祝日の場合その翌日) アクセス: ・JR、近鉄「京都駅」下車、市バス206・208号系統にて「博物館・三十三間堂前」下車、徒歩1分 ・京阪電車「七条駅」下車、東へ徒歩7分 ・阪急電車「河原町駅」下車、京阪電車四条駅から大阪方面行きにて「七条駅」下車、東へ徒歩7分 ・市バス「博物館・三十三間堂前」下車、又は「東山七条」下車、徒歩1分 新館のロビーにはミージアムショップがあり、日本美術の名品を複製した絵巻や軸装、額装をはじめ、縮小屏風や扇子等が 並ぶ。流水紋銅鐸のレプリカやアクセサリーなど、古代史グッズも好評なようだ。

邪馬台国大研究/博物館めぐり/ 京都国立博物館

邪馬台国大研究/博物館めぐり/ 京都国立博物館