Music: Boxer

Music: Boxer

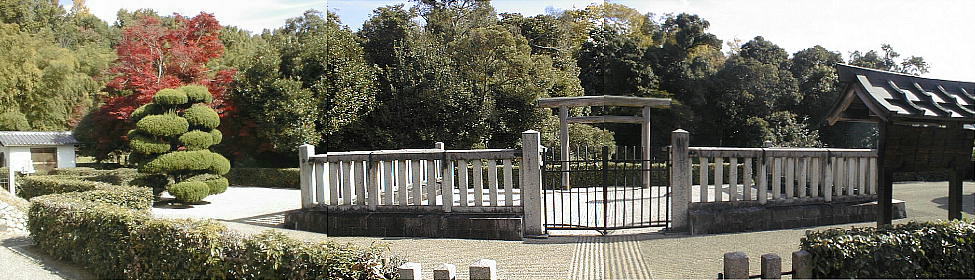

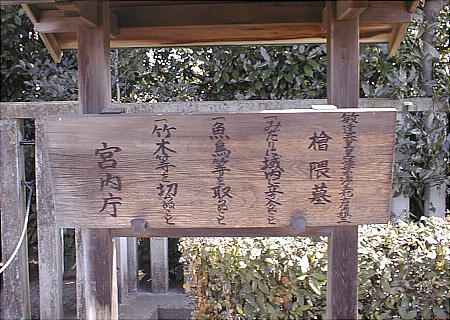

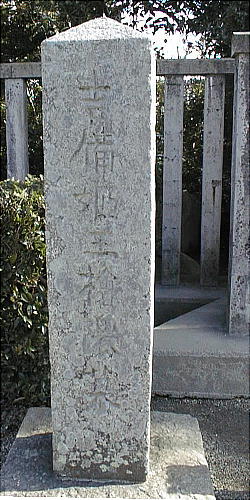

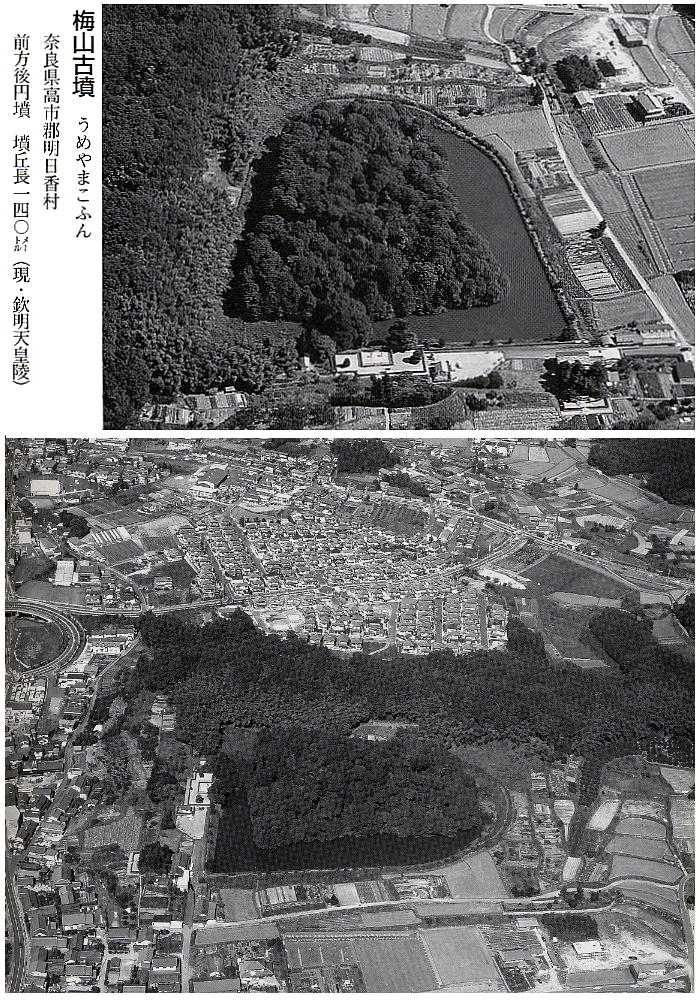

【第29代 欽明(きんめい)天皇】 異名: 天国排開広庭天皇(日本書紀)、天国押波流岐広庭天皇(古事記) (あめくにおしはるきひろにわのすめらみこと) 誕生: 継体天皇3年(509) 在位: 宣化天皇4年(539)〜欽明天皇32年(571) 崩御: 欽明天皇32年(571)63歳 父: 継体天皇 第3皇子 母: 手白髪郎女(たしらかのいらつめ) 皇后: 石姫(宣化天皇の娘) 皇妃: 稚綾姫(わかあやひめ)・日影(ひかげ)皇女(以上皇后の妹)、 皇女蘇我堅塩媛・蘇我小姉君(以上2人蘇我稲目の娘)、 春日糖子(かすがのあらこ:春日臣の娘) 皇女子: 箭田珠勝大兄(やたのたまかつのおおえ)皇子、 訳語田渟中倉太敷尊(おさたのぬなくらのふとしきのおおえ:敏達天皇)・・・・以上母は石姫、 橘豊日尊(たちばなのとよひのみこと:用明天皇)、 豊御食炊屋姫尊(とよみけかしきやひめのみこと:推古天皇)、他・・・・以上母は堅塩媛、 泊瀬部皇子(はつせべのおうじ:崇峻天皇)、 泥部穴穂部皇女(はしひとのあなほべ:聖徳太子の母)、他・・・・以上母は小姉君、 宮居: 磯城島金刺宮(しきしまのかなさしのみや:奈良県桜井市金屋付近) 御陵: 檜隈坂合陵(ひのくまのさかあいのみささぎ:奈良県高市郡明日香村大字平田)

この陵は、有名な観光地飛鳥の里にある。近鉄「飛鳥」駅を降りて北側へ7,8分歩いたところだ。秋の飛鳥路散策の観光客で道は 混んでいるが、この天皇陵を訪ねて来る人はあまりいない。ここよりも、すぐ側にある吉備姫王(欽明天皇の皇子茅渟王の妃)墓に ある「猿石」を見に来る人の方が多い。「日本書紀」では継体天皇の後を継ぐのは第27代安閑天皇であるが、即位年代に2年間のブランクがある。また別の記録等によると (上宮聖徳法王帝説など)、この帝(欽明天皇)の治世を41年と記録するが、日本書紀では32年にしかならないのである。そこで、 継体天皇の後は第4皇子の欽明天皇が即位し、2年後それに反対する勢力が安閑・宣化天皇という二人の天皇を即位させしばらく2 系統の王朝が併存していた、という説が根強い。残存する他の資料の矛盾点が、2王朝説を考えるとうまく説明できるという。

欽明天皇13年、大和との協力によって国力増大を図りたいと考えた百済の聖明王が、仏像と教典を献上し帝による仏への帰依を願 い出た。仏教そのものは既に父継体天皇の御代に伝わっていたようだが、公式な記録としてはこの年と言うことになる。この新しい 神とその教えは、受容派と反対派の朝廷内を二分する勢力圏を生みだし、その後蘇我氏が物部氏を滅ばすまでの約50年間に渡って 論議を醸す事になるのである。前述の2系統王朝がもし実際に存在していたとすれば、仏教の伝来はまさにその時期だったことにな る。

この帝の御代の国際的な記事として見逃せないのは「任那日本府」の滅亡である。「任那」という呼び方は日本書紀の中にしか現れず、 中国・朝鮮の記録には一切その名前は出現しない。位置的には「書記」では伽耶とか加羅と呼ばれる、朝鮮半島南部中央部分を指すが、 学者によっては「金官伽耶」と呼ばれる伽耶の中のごくごく一部の地域を指しているという意見もある。ごく最近までは学会でも、 「任那」は大和朝廷が朝鮮経営に乗り出す足がかりとして支配していたという説が有力であった。我々も学生の頃はそう教わった記憶 がある。しかし最近では、「任那」を大和朝廷が支配していたというのは日本書紀がねつ造した記録ではないかという声が、日韓双方 から出始めている。韓国における発掘調査が進むにつれ、伽耶地方(今の金海市、釜山市)からはそのような遺稿の跡などが全く出現 しそうに無いことや、韓国側の記録も無く、むしろ日本の古墳から出土する多くの遺物の源流が伽耶地方にあった事が判明し、もし 「任那府」があったとしても、連絡事務所のような建物が一つあっただけではないかと言う意見もある。 韓国の発掘結果に基づく諸研究は、まだまだ始まった所とも言えるので、今後の日韓相互研究が進むにつれ、この問題にもやがて決着 が着くものと思われる。

欽明天皇の都は「磯城島金刺宮」(しきしまのかなさしのみや)におかれたと記録される。この「しきしま」の地は、三輪山と鳥見山 との中間で、初瀬川が三輪川という名前になる辺り、即ち、磯城瑞籬宮の金屋から城島小学校へかけての地域と推定されている。東に 初瀬峡谷を控え、西には大和平野が開け、生駒山・二上山、金剛山・葛城山の連峯が聳え、大和三山・多武連峯・倉橋山などが南に展 開する絶好の地である。通説では、この地域に金刺宮があったものと推定されているが、室町時代には金刺宮の内裏跡は、現在地より 東北約100mにある、字垣ノ内一帯にあったとの伝承が存在していたようである。 また、記紀によれば、神武天皇東征時、この磯 城邑に八十梟師(ヤソタケル)という豪族がいて、神武天皇に成敗されたとある。 現在、磯城には磯城邑伝承地碑とともに宮跡の碑が立てられているが、土地の伝承では、初瀬川北岸の三輪山麓の丘の上にむかし小祠 があり、金刺宮跡と伝えられてきたともいう。

【吉備姫王】 第30代敏達天皇の皇子茅渟王(チヌノオオキミ)の妃。欽明天皇の孫で、第35代皇極天皇、第36代孝徳天皇の母、天智・天武 天皇の祖母である。「日本書紀」には、吉備姫王は皇極2年(643)9月11日に崩御し、檀弓岡(まゆみのおか)に葬られたとある。この 地がそれに該当するかどうかは疑問であるが、欽明天皇陵の南側に隣接する丘陵上にあり、直径約8メートルの円墳である。墓陵内 には元禄15(1702)に欽明天皇陵南側の水田から掘り出された4体の石像物があり、その内の一体が一見猿に似ているところから、 4体まとめて「猿石」と呼ばれている。 茅渟王=======吉備姫王 │ │ │ │ │ │ | ├――――――――――――┐ | │ │ 34舒明天皇=======35皇極・ 36孝徳天皇 │ 37斉明天皇 |

上のおじさんは、同一人物。左を写してデジカメがMEMORYに記憶している間に、右側まで歩いてきた。

飛鳥には、他所には見られない石造物が数点残されている。用途のはっきりしないものが多いが、この猿石群も何のために造られた のか不明である。石材は花崗岩で、高さ87〜115cm、3体は裏にも顔が彫られており、同じような二面石は橘寺にもある。猿、 蛇、怪獣、老人、男、女、法師など、人によって印象はさまざまだが、いずれも個性的で日本古来の石像物とはかなり異質のものと なっている事から、朝鮮渡来の石工の作だろうとも考えられ、6〜7世紀頃に大陸から伝わった伎楽の踊りや面を表しているのではな いかと言う説もある。伽耶・新羅地方の石像物と比較して考えると、飛鳥に住み着いた渡来人達の製作による可能性は高い。 また、もともとこの猿石が出土したあたりは、「平田遺跡」と呼ばれ、斉明朝に築造された迎賓館があった所ではないかとされてお り、この猿石はそこの苑池に置かれた飾りだったのではないかという説もあるようだ。

もともとは欽明陵にあったという猿石が、吉備姫王墓の鉄柵の中に置かれている。飛鳥の石製建造物の多さは、朝鮮半島の「石の文 化」を考えると非常に興味深い。伽耶や新羅にごろごろしている石造物を見ると、もしかして飛鳥の石造物も・・・という気がして くる。

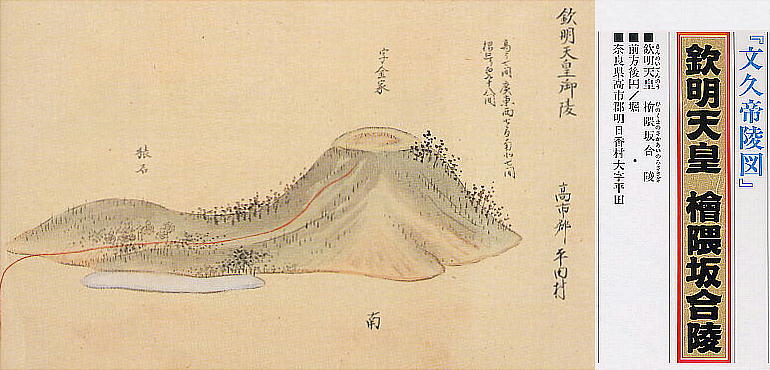

ここに掲げた図は、幕末期の文久〜慶応年間(1861−1868)に行われた「文久の修復」と呼ばれる天皇陵墓の整備作業を記録した、 「文久帝陵図」と呼ばれる絵図から転載したものである。この絵図は、修復前と修復後をそれぞれ「荒無」「成功」と対比させて 描いているところに特徴がある。上部の欽明陵は修復前である。ちゃんと猿石が描かれている。その後猿石は動かされ、今の位置 へ来たもののようである。【株式会社新人物往来社 2001年7月11日発行「歴史検証 天皇陵」より】

欽明天皇陵は、ここではなく橿原市の見瀬丸山古墳だという説もある。この古墳は近年、破損していた穴から中に入った会社員に よって内部が撮影されており、その写真集も刊行されている。それによれば、内部には2つの石棺があり、推古天皇が、欽明天皇 と蘇我堅塩媛をともに葬ったという記事とも合致しており、ますますその信憑性は高まりつつある。

【天國押波流岐廣庭天皇】欽明天皇 (古事記) 弟、天國押波流岐廣庭天皇、坐師木嶋大宮、治天下也。 天皇、娶檜[土冏]天皇之御子、石比賣命、生御子、八田王。次沼名倉太玉敷命。次笠縫王。【三柱】 又娶其弟小石比賣命、生御子、上王。【一柱】 又娶春日之日爪臣之女、糠子郎女、生御子、春日山田郎女。次麻呂古王。次宗賀之倉王【三柱】 又娶宗賀之稻目宿禰大臣之女、岐多斯比賣、 生御子、橘之豐日命。 次妹石[土冏]王。 次足取王。 次豐御氣炊屋比賣命。 次亦麻呂古王。 次大宅王。 次伊美賀古王。 次山代王。 次妹大伴王。 次櫻井之玄王。 次麻奴王。 次橘本之若子王。 次泥杼王。【十三柱】 又娶岐多志毘賣命之姨、小兄比賣。 生御子、馬木王。 次葛城王。 次間人穴太部王。 次三枝部穴太部王。亦名須賣伊呂杼。 次長谷部若雀命。【五柱】 凡此天皇之御子等、并廿五王。此之中 沼名倉太玉敷命者、治天下。 次橘之豐日命、治天下。 次豐御氣炊屋比賣命、治天下。 次長谷部之若雀命、治天下也。 并四王治天下也。 【天國押波流岐廣庭天皇】欽明天皇 弟、天國押波流岐廣庭の天皇、師木嶋(しきしま)の大宮に坐しまして天の下治しめしき。 天皇、桧(ひのくま)の天皇の御子、石比賣(いわひめ)の命を娶りて生みし御子は、八田の王。次に沼名倉太玉敷(ぬなくらおお たましき)の命。次に笠縫(かさぬい)の王【三柱】。また其の弟、小石比賣(おいわひめ)の命を娶りて生みし御子は、上(かみ) の王【一柱】。また春日の日爪(ひつめ)の臣の女(むすめ)、糠子(ぬかこ)の郎女を娶りて生みし御子は、春日の山田の郎女。 次に麻呂古(まろこ)の王。次に宗賀(そが)の倉の王【三柱】。 また宗賀(そが)の稻目宿禰(いなめのすくね)の大臣(おおおみ)の女(むすめ)、岐多斯比賣(きたしひめ)を娶りて生みし御 子は、橘の豐日の命。 次に妹(いも)石(いわくま)の王。 次に足取(あとり)の王。 次に豐御氣炊屋比賣(とよみけかしきやひめ)の命。 次にまた麻呂古(まろこ)の王。 次に大宅(おおやけ)の王。 次に伊美賀古(いみがこ)の王。 次に山代の王。 次に妹(いも)大伴の王。 次に櫻井の玄(ゆみはり)の王。 次に麻奴(まの)の王。 次に橘の本(もと)の若子(わくご)の王。 次に泥杼(ねど)の王【十三柱(とおあまりみはしら)】。 また岐多志毘賣(きたしびめ)の命の姨(おば)、小兄比賣(おえひめ)を娶りて生みし御子は、馬木(うまき)の王。 次に葛城の王。 次に間人(はしひと)の穴太部(あなほべ)の王。 次に三枝部(さきくさべ)の穴太部(あなほべ)の王、またの名は須賣伊呂杼(すめいろど)。 次に長谷部(はつせべ)の若雀(わかさざき)の命【五柱】。 凡そ此の天皇の御子等は并せて廿五(はたあまりいつはしら)の王。 此の中に沼名倉太玉敷(ぬなくらおおたましき)の命は天の下治しめしき。 次に橘の豐日の命、天の下治しめしき。 次に豐御氣炊屋比賣(とよみけかしきやひめ)の命、天の下治しめしき。 次に長谷部(はつせべ)の若雀(わかさざき)の命、天の下治しめしき。 并せて四はしらの王、天の下治しめしき。

邪馬台国大研究・ホームページ /天皇陵めぐり/ 欽明天皇陵